想象一下,在距离我们3200光年的茫茫星海中,一颗比木星还要巨大的行星静静地绕着它的红矮星转动。按照常理,如此遥远的天体应该永远隐藏在宇宙的黑暗中,人类根本无法察觉它的存在。但是,2021年的一个平凡夜晚,欧洲空间局的Gaia卫星在例行巡天中捕捉到了一个"不可思议"的瞬间——一颗背景恒星突然闪了一下,仅仅持续了几天。这个微弱的闪烁,竟然揭示了银河系边缘一个惊人的秘密!

我们的银河系就像一个巨大的旋涡星系,拥有约4000亿颗恒星。但这些恒星的分布极不均匀——就像一座繁华都市,中心区域高楼林立、灯火通明,而郊区则稀疏冷清。银河系的中心隆起区域恒星密集,星际物质丰富,重元素(天文学家称氢氦以外的元素为"金属")含量较高。这里就像是宇宙的"富人区",为行星形成提供了充足的"建筑材料"。相比之下,外围的盘面和晕区域恒星稀疏,重元素含量偏低,就像是宇宙的"贫民窟"。

令人震惊的是,在已发现的近6000颗系外行星中,绝大多数都集中在银河系中心附近!这些行星主要通过凌星法和径向速度法发现,而在银河系边缘,只有寥寥几颗行星被发现:Kojima-1Lb、Gaia22dkvLb,统计样本极为稀少。这种"偏心"的分布让天文学家们困惑不已:银河系边缘真的是行星的"荒漠"吗?还是我们的探测方法存在"盲区"?

答案要从爱因斯坦的广义相对论说起。1915年,这位天才科学家提出了一个颠覆性的观点:质量不仅能吸引物体,还能弯曲时空本身!想象你在一张绷紧的橡皮膜上放置一个保龄球,膜面会向下凹陷。如果你再滚动一个玻璃弹珠经过,它的轨迹就会被弯曲。这就是引力的本质——不是神秘的"吸引力",而是时空几何的弯曲。当光线经过大质量天体时,也会沿着弯曲的时空路径传播,就像通过了一个巨大的透镜。天文学家将这种现象称为"引力透镜"效应。而当透镜质量较小时,产生的透镜效应就被称为"引力微透镜"。

引力微透镜的工作原理就像一场精确的"天体对齐"游戏:当一颗行星及其主星恰好位于地球和远方背景恒星之间的连线上时,背景恒星的光线经过行星的引力场时被弯曲和聚焦,从地球看去,背景恒星的亮度会短暂地显著增强,光变曲线呈现特征性的"尖峰",暴露了行星的存在。这就像是宇宙中的"放大镜"效应——行星虽然本身不发光,却能让我们看到它背后更遥远恒星的"放大版"!

与传统的行星探测方法相比,微透镜技术有着独特的优势:凌星法需要行星恰好从恒星前方经过,概率很小;径向速度法需要测量恒星的微小晃动,对远距离天体效果有限;而微透镜法能够探测到任何位置的行星,甚至是脱离母星的"流浪行星"。

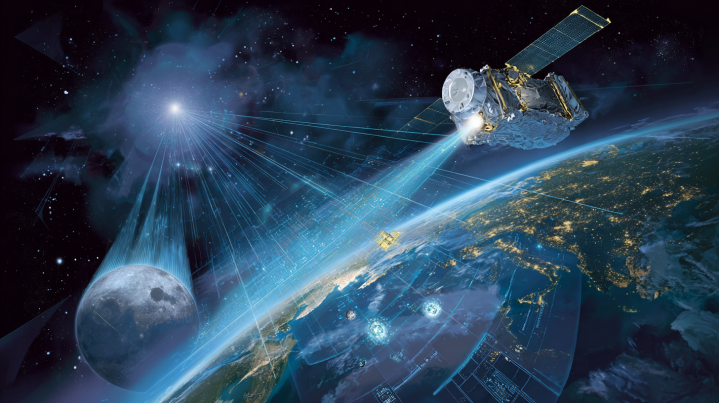

2021年,当Gaia卫星的数据处理系统检测到一颗背景恒星的异常增亮时,天文学家们立即意识到这可能是一次珍贵的微透镜事件。就像侦探发现了重要线索,科学家们迅速展开了一场跨国合作的"追踪行动"。一旦Gaia发出警报,地面的望远镜网络立即行动起来:位于美国加州的Zwicky Transient Facility巡天望远镜开始密集观测,分布全球的All Sky Automated Survey for SuperNovae超新星搜索项目也加入了观测,多台望远镜协同工作,补全了完整的光变曲线。

获得观测数据只是第一步,真正的挑战在于从嘈杂的信号中提取出行星的"指纹":首先要去除背景恒星本身的亮度变化和观测仪器的噪声,然后使用复杂的数学模型来拟合光变曲线,区分主星和行星的贡献,最后通过曲线的形状和持续时间,计算出行星的质量、轨道和距离。经过数月的精密分析,一个惊人的结果浮出水面:在银河系边缘,确实存在着一颗巨大的行星!

这颗新发现的行星被命名为AT2021ueyb,它的各项参数都令人震撼:距离约3200-3262光年,位于银河系盘面与晕区的过渡地带,远离繁华的中心区域;质量约1.3倍木星质量,是一颗典型的气体巨行星;距离主星约4个天文单位,公转周期约4170天。AT2021ueyb围绕着一颗红矮星运行,这颗主星质量约0.5个太阳质量,表面温度约为太阳的一半,是典型的M型矮星,也是银河系中最常见的恒星类型。但最令人困惑的是它的"出生环境"——这里是银河系的"贫困地区"!

AT2021ueyb的发现给传统的行星形成理论带来了巨大冲击。按照经典的"核心吸积"模型,巨行星的形成需要丰富的重元素用于形成岩石核心,充足的气体用于核心捕获大气,以及合适的温度。但银河系边缘的环境完全不符合这些"标准配置"!这里重元素稀缺,就像是在沙漠中建造摩天大楼——原材料严重不足。AT2021ueyb的存在迫使天文学家们重新思考:是否存在新的行星形成机制?金属贫乏的环境中,核心吸积效率是否比预期更高?还有多少未知的巨行星隐藏在银河系边缘?这个发现就像是在平静的湖面投下了一颗石子,激起了理论研究的层层涟漪。

AT2021ueyb的成功发现展示了引力微透镜技术的巨大潜力。这种方法有着其他技术无法比拟的独特优势:能够探测游离行星,那些被"踢出"恒星系统的流浪行星;发现暗物质候选者,通过引力效应探测看不见的天体;突破距离限制,理论上可以探测到银河系任何角落的行星。随着新一代巡天项目的启动,微透镜的探测能力将迎来爆发式增长:Gaia任务的持续观测将提供更多候选事件,Vera Rubin天文台的启用将大幅提高发现效率,Nancy Grace Roman太空望远镜将专门进行微透镜巡天。未来10年,我们可能会发现数千颗通过微透镜探测的行星!

AT2021ueyb作为银河系边缘的第三颗已知行星,为我们理解行星在银河系中的分布提供了关键数据。这就像是在绘制一张巨大的"宇宙地图",每发现一颗新行星,就为这张地图增添了一个新的坐标点。传统的行星统计严重偏向银河系中心区域,就像是只统计市中心的人口密度,却忽略了郊区。微透镜技术有望填补这个"盲区":揭示真实的行星发生率在银河系不同区域的变化,理解环境因素如何影响行星系统的形成和演化,预测银河系中行星的总数和分布模式。

如果银河系边缘也能形成巨行星,那么适居带行星在这些区域存在的可能性如何?生命的摇篮是否比我们想象的更加广泛?外星文明的搜寻范围是否需要扩大?这些问题为我们理解宇宙生命提供了全新的视角。

科学探索常因"偶然"与"耐心"交织——一次数据对齐、一次夜以继日的分析,皆能点亮宇宙新知。正如爱因斯坦曾说:"想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力包含了世界上的一切。"